传承经典,彰显文化——中式祠堂的设计案例与文化传承

摘要:本文将深入探讨中式祠堂的设计案例与文化传承,阐述其在建筑设计、文化传承以及家族凝聚力方面的重要性,并提出如何保护和传承中式祠堂这一宝贵文化遗产的建议。

一、引言

中式祠堂作为中国传统文化的重要组成部分,承载着家族的历史和精神,是家族凝聚力的象征,它不仅是家族祭祀祖先的场所,更是传承家族文化、培养家族精神的重要基地,本文将通过对中式祠堂的设计案例进行分析,探讨其在建筑设计和文化传承方面的独特魅力。

二、中式祠堂的建筑设计

1、选址与布局

中式祠堂的选址通常遵循风水原则,注重环境的和谐与美观,在布局上,一般采用中轴对称的方式,体现出庄重、严谨的氛围,祠堂内部空间宽敞,采光良好,以保证祭祀活动的顺利进行。

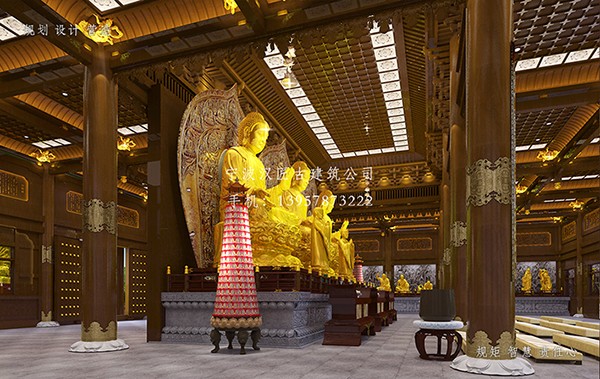

2、建筑形式与装饰

中式祠堂的建筑形式多样,有四合院式、殿堂式、楼阁式等,在装饰方面,采用了木雕、石雕、砖雕、彩画等传统工艺,展现出精湛的技艺和丰富的文化内涵,在木雕中常常出现龙、凤、麒麟等吉祥图案,寓意着家族的繁荣昌盛。

3、材料与工艺

中式祠堂的建筑材料主要有木材、石材、砖瓦等,这些材料不仅具有良好的耐久性,还体现了中国传统建筑的特色,在工艺方面,注重细节的处理,如榫卯结构的运用、墙面的勾缝处理等,都体现了工匠们的高超技艺。

三、中式祠堂的文化传承

1、祭祀活动

祭祀活动是中式祠堂最重要的功能之一,通过祭祀祖先,家族成员可以表达对祖先的敬意和感恩之情,同时也传承了家族的历史和文化,祭祀活动通常包括祭祖仪式、祭品供奉、家族聚会等环节,这些活动不仅增强了家族成员之间的凝聚力,也促进了家族文化的传承。

2、家族教育

中式祠堂还是家族教育的重要场所,在祠堂内,家族长辈会向年轻一代传授家族的历史、家训、家风等传统文化知识,培养他们的家族认同感和责任感,祠堂还常常设立书房、学堂等,供家族子弟学习文化知识,提高自身修养。

3、文化传承

中式祠堂作为家族文化的载体,承载着丰富的历史、艺术和人文价值,通过对祠堂的保护和修缮,可以使这些文化遗产得以传承和延续,还可以通过举办展览、文化活动等方式,让更多的人了解和认识中式祠堂文化,促进文化的交流与发展。

四、中式祠堂的设计案例分析

1、陈家祠

陈家祠位于广东省广州市荔湾区中山七路恩龙里 34 号,建于清光绪十四年(1888 年),是广东保存最好、最完整、装饰最精美的中国清代宗祠建筑,陈家祠的建筑风格独特,采用了木雕、石雕、砖雕、陶塑、铜铁铸等多种工艺,展现了岭南地区的建筑特色和文化内涵。

2、胡氏宗祠

胡氏宗祠位于安徽省绩溪县瀛洲乡大坑口村,建于明嘉靖年间,胡氏宗祠是一处保存完好的明代建筑,其建筑风格简洁大方,注重实用功能,在装饰方面,采用了木雕、石雕、砖雕等传统工艺,展现了精湛的技艺和丰富的文化内涵。

3、张氏宗祠

张氏宗祠位于江苏省苏州市吴中区甪直镇,建于清乾隆年间,张氏宗祠的建筑风格典雅精致,注重空间的布局和比例的协调,在装饰方面,采用了木雕、石雕、砖雕、彩画等传统工艺,展现了江南地区的建筑特色和文化内涵。

五、中式祠堂的保护与传承

1、加强保护意识

政府、社会组织和个人应加强对中式祠堂的保护意识,认识到其重要的历史、文化和艺术价值,通过宣传教育,提高公众对中式祠堂保护的认识和重视程度,形成全社会共同参与的保护氛围。

2、制定保护规划

政府应制定科学合理的保护规划,对中式祠堂进行全面普查、评估和定级,确定保护对象和重点保护区域,要加强对中式祠堂的日常管理和维护,确保其安全和完整。

3、传承与创新

在保护中式祠堂的基础上,要注重其文化传承和创新发展,通过举办展览、文化活动等方式,让更多的人了解和认识中式祠堂文化,促进文化的交流与发展,要结合现代生活需求,探索中式祠堂的新用途和新功能,使其更好地为社会服务。

4、人才培养

加强对中式祠堂保护、修复和管理人才的培养,提高专业技术水平,通过设立相关专业课程、培训项目等方式,培养一批高素质的专业人才,为中式祠堂的保护和传承提供有力的人才支撑。

六、结论

中式祠堂作为中国传统文化的重要组成部分,承载着丰富的历史、艺术和人文价值,通过对中式祠堂的设计案例进行分析,我们可以看到其在建筑设计和文化传承方面的独特魅力,我们也认识到中式祠堂保护与传承的重要性和紧迫性,我们应该加强对中式祠堂的保护意识,制定科学合理的保护规划,传承与创新其文化内涵,培养专业人才,共同努力推动中式祠堂这一宝贵文化遗产的保护与传承,我们才能让中式祠堂这一具有重要历史、文化和艺术价值的建筑遗产在现代社会中焕发出新的活力。

本文扩展阅读: